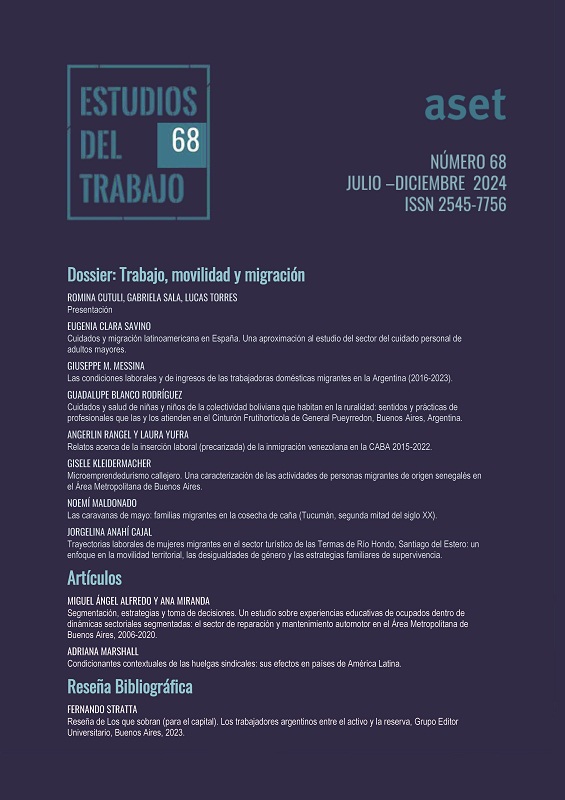

Trayectorias laborales de mujeres migrantes en el sector turístico de las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero

Un enfoque en la movilidad territorial, las desigualdades de género y las estrategias familiares de supervivencia

Resumen

En los últimos tiempos se ha estudiado la migración como parte de la trayectoria laboral y ha sido pensada como un fenómeno asociado a la movilidad social y a la emergencia en situaciones de pobreza. En este sentido, los circuitos productivos turísticos que demandan estacionalmente mano de obra para la temporada turística de verano en la Costa Atlántica advierten la importancia de los procesos de movilidad territorial de los trabajadores en la configuración de territorialidades que trascienden las delimitaciones locales. En el caso de la Argentina, los mercados de trabajo turísticos, históricamente, se han caracterizado por estar conformados por trabajadores temporarios o estacionales, con empleos precarios y vinculados por intermedio de enganchadores. Asimismo, siguiendo esta tendencia, Santiago del Estero se ha caracterizado por expulsar población económicamente activa e incorporar a las dinámicas habituales del mercado de trabajo el fenómeno de la migración golondrina o nomadismo laboral. En un primer momento fueron trabajadores rurales varones quienes migraban a los grandes centros urbanos. Décadas después, las mujeres jóvenes comenzaron a desplazarse junto con los varones y tomaron un papel fundamental en el trabajo estacional y como proveedoras del trabajo doméstico, de cuidado y de reproducción durante el periodo fuera de casa. Esta migración marcada por la temporalidad, cuya lógica es el regreso a casa, asume un elemento característico de las estrategias de reproducción familiar en los períodos de desocupación y subocupación, siendo las mujeres quienes asumen mayores responsabilidades. A partir de lo expuesto, mediante un estudio de casos, se intentará analizar las trayectorias laborales de trabajadoras migrantes del sector turístico a la luz de las formas en que se reparten tareas en el trabajo productivo y reproductivo, y la organización del cuidado hacia dentro de los hogares durante los períodos fuera de casa.

Citas

Bendini, M., Steimbreger, N. y Rodonich, M. (2011). Aquí todos se van para todos lados. XI Jornadas Argentinas de Estudio de Población, Neuquén, Argentina.

Blair-Loy, M., Hochschild, A., Pugh, A. J., Williams, J. C. y Hartmann, H. (2015). Stability and transformation in gender, work, and family: Insights from the second shift for the next quarter century. Community, Work & Family, 18(4), 435-454.

Bourdieu, P. (1991). Estructuras, habitus, prácticas. En El sentido práctico (pp. 91-111). Siglo XXI.

Cajal, J. (2019). Políticas turísticas. Implicancias en el contexto social de la ciudad de Termas de Río Hondo en el período 2008-2018 [Tesis de grado]. Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Cajal, J. (2022). Turismo y estacionalidad del empleo: trayectorias laborales de trabajadores y trabajadoras del sector turístico de la ciudad Las Termas de Río Hondo. Cifra, revista digital de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE, 2020, 1-15.

Cajal, J. y Maldonado, N. (2023). Mercados de trabajos estacionales y complementarios. Circulación migratoria de los trabajadores del sector turístico de Las Termas de Río Hondo -Santiago del Estero- en la pandemia y pospandemia. III Jornadas de Sociología- Universidad Nacional de Mar del Plata. Mesa 7 - Condiciones de trabajo, diversificación de las relaciones de producción y regulaciones laborales. Transformaciones y continuidades en pandemia y pospandemia.

Castel, R. (1997). La metamorfosis de la cuestión social. Paidós.

Castoriadis, C. (1975) La institución imaginaria de la sociedad. Éditions du Seuil.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018). Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2018. Naciones Unidas.

Cutuli, R. (2009). Flexibilidad empresarial y organización del trabajo doméstico: el trabajo invisible de las hijas de las fileteras en Mar del Plata (1991-2008). 9.° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Asociación de Especialistas en Estudios del Trabajo (ASET).

Cutuli, R. D. (2012). Flexibilidad empresarial y organización del trabajo doméstico: el trabajo invisible de las hijas de las fileteras en Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). La ventana. Revista de estudios de género, 4(36), 178-223.

De Arce, A. (2016) Mujeres, familia y trabajo. Chacra, caña y algodón en la Argentina (1930-1960). UNQ.

Esquivel, V., Faur, E. y Jelin, E. (2012). Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el mercado. IDES.

Forni, F., Benencia, R. y Neiman, G. (1991). Estrategias de hogares rurales en Santiago del Estero. Mercado de trabajo, reproducción y migraciones. CEAL.

Garazi, D. (2021). “Hacer la temporada”: mujeres y hombres de Santiago del Estero en el mercado de trabajo del turismo marplatense (Argentina, segunda mitad del siglo XX). Trashumante. Revista Americana de Historia Social, (20), 80-101.

Gorz, A. (1995). Metamorfosis del trabajo. Sistema.

Guizardi, M., Gonzálvez, H. y Stefoni, C. (2018). De feminismos y movilidades. Debates críticos sobre migraciones y género en América Latina (1980-2018). Rumbos TS. Un espacio crítico para la reflexión en Ciencias Sociales, (18), 37-66. https://revistafacso.ucentral.cl/index.php/rumbos/article/view/6

Hernández, G. B. y Bertoni, M. B. (2018). El trabajo de las mujeres en la producción cebollera en el sudoeste bonaerense. Testimonios producidos en un taller de historia oral en una escuela de adultos. Geograficando, 14(1), e033. https://doi.org/10.24215/2346898Xe033

Hochschild, A. R. (2008). La mercantilización de la vida íntima: Apuntes de la casa y el trabajo. Katz editores.

Jelin, E. (2020). Desigualdades y diferencias: género, etnicidad/raza y ciudadanía en la sociedad de clases (realidades históricas, aproximaciones analíticas). En E. Jelin; R. Motta y S. Costa (eds.) Repensar las desigualdades. Cómo se producen y entrelazan las asimetrías globales (y qué hace la gente con eso) (pp. 39-62). Siglo XXI.

Magalhães, C., Gustavo, A., y Ortiz de D’Arterio, J. P. (2005). Periurbanización, segregación social y fragmentación territorial. Observatorio Geográfico de América Latina, 1-15.

Mallimaci Barrak, A. (2005). Nuevas miradas. Aporte de la perspectiva de género a los estudios migratorios". En N. Cohen, N y C. Mera (comps.) Relaciones interculturales: experiencias y representación social de los migrantes (pp. 115-138). Antropofagia.

Maurizio, R. (2016). Formas atípicas de empleo en América Latina: incidencia, características e impactos en la determinación salarial. Serie Condiciones de Trabajo y Empleo (76). Organización Internacional del Trabajo.

Milanesio, N. (2014). Cuando los trabajadores salieron de compras. Nuevos consumidores, publicidad y cambio cultural en el primer peronismo. Siglo XXI.

Moulier-Boutang, Y. (2006). De la esclavitud al trabajo asalariado (45). Akal.

Muñiz Terra, L. (2012). Carreras y trayectorias laborales: una revisión crítica de las principales aproximaciones teórico- metodológicas para su abordaje. Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales. ReLMeCS, 2(1), 36-65.

Organización Internacional del Trabajo (2010). Turismo: Guía práctica para la reducción de la pobreza. OIT/Cinterfor.

Pastoriza, E. y Torre, J. C. (2019). Mar del Plata: un sueño de los argentinos. Edhasa.

Pérez Orozco, A. (2016). Desigualdades a flor de piel: Cadenas globales de cuidados. Concreciones en el empleo de hogar y articulaciones políticas. ONU Mujeres.

Quaranta, G. (2017). Estrategias laborales y patrones migratorios de trabajadores agrícolas de hogares rurales de Santiago del Estero. Desarrollo Económico, 57(221), 119-146.

Quaranta, G. y Blanco, M. (2012). Formas actuales de circulación y conformación de patrones migratorios de hogares rurales en la provincia de Santiago del Estero, Argentina. RURIS-Revista do Centro de Estudos Rurais-UNICAMP, 6(1), 127-158.

Rojas de Vagliati, A. (2019). Las Termas de Río Hondo: Ecos del Pasado. Rossi Casa Editorial.

Scott, J. W. (2015). El género: una categoría útil para el análisis histórico. En M. Lamas, Género: la construcción cultural de la diferencia sexual (pp. 251-290). UNAM-Porrúa.

Silveti, J., Gurmendi, N. y Salvatierra, R. (2017). Cambio estructural y desarrollo productivo en Santiago del Estero. Periodo: 1994-2007. Trabajo y Sociedad, (29), 377-390. https://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1514-68712017000200019&lng=es&tlng=es

Tasso, A. (2003). Un caso de expansión agraria capitalista seguido por depresión. Santiago del Estero, 1870-1940. Población & sociedad, 10(1), 109–136.

Tasso, A. y Zurita, C. (2013). Aves de paso. Los trabajadores estacionales de Santiago del Estero. Trabajo y sociedad, (21), 33-47.

Torres, L. E. (2019). Trayectorias laborales y desigualdades: El caso de las empleadas del servicio doméstico en Santiago del Estero. Trabajo y Sociedad, (32), 327-342.

Torres, L. y Sayago Peralta, E. (2020), Conciliación del trabajo remunerado y no remunerado de mujeres de sectores populares. Desigualdades de género e informalidad laboral en Sgo del Estero, Argentina 2015-2019. Revista Latinoamericana de Antropología del Trabajo, 4(7), 1-30.

Trpin, V. y Pizarro C. (2017). Movilidad territorial, circuitos laborales y desigualdades en producciones agrarias de Argentina: abordajes interdisciplinares y debates conceptuales. REMHU, Rev. Interdiscip. Mobil. Hum., 25(49), 35-58

Vargas, F. (2015) El índice de dependencia potencial en Santiago del Estero 2001-2010. Revista Población, Estado y Sociedad, 9(9), 1-25.

Zurita, C. (1999a). El trabajo en una sociedad tradicional. Estudios sobre Santiago del Estero. CICYT-UNSE.

Zurita, C. (1999b). Estratificación social y trabajo: Imágenes y magnitudes de Santiago del Estero. Trabajo y sociedad, 1(1). https://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/CLASES.htm

Derechos de autor 2024 Jorgelina Anahí Cajal

Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Los/as autores conservan los derechos de autor y garantizan a la revista el derecho de ser la primera publicación del trabajo. Se permite a otros compartir el trabajo con un reconocimiento de la autoría del trabajo y la publicación inicial en esta revista, siempre y cuando esos usos no tengan fines comerciales.

Estudios del Trabajo utiliza la licencia Creative Commons 4.0 Atribución, No Comercial y Compartir Igual Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es).

Se permite a los lectores que puedan compartir, copiar, distribuir, alterar, transformar, generar una obra derivada, ejecutar y comunicar públicamente la obra, siempre que: a) se cite la autoría y la fuente original de su publicación (revista, editorial y URL de la obra); b) no se use para fines comerciales; c) se mantengan los mismos términos de la licencia.